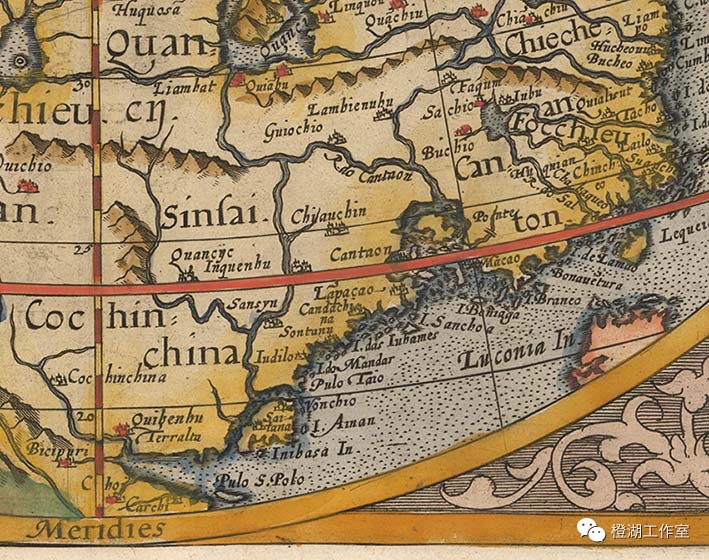

以今日地理测绘的科学标准来看,这是一张在地理位置、地名、时间轴、甚至坐标系都存在诸多“谬误”的地图,但是在地图收藏家的眼里,这却是一副最早在欧洲印刷的中国地图之一,代表着一段地图发展的历史,被视为十六世纪罕见的、最令人垂涎的中国地图,价格不菲,据说这是西方关于中国的第三张“中国地图”,Worldcat*中只列出了5个机构拥有这一版本的中国地图, 因此也成为许多地图收藏家最渴望收藏的地图之一。不知道开篇那位“笑脸儿三世”的手术刀,当时是否就是瞄准了这幅地图。

1593年版《世界的镜像》中另一幅珍贵的地图是《中华王国》(《China Regnum》),原版书中在地图之后还接有两页拉丁文字的关于那时中国的描述。

图中醒目的红黄相间线条横竖相交,将地图分割成大体四个区域,但这个分割线条并不是我们熟悉的赤道和零度子午线,而是一条东经140度的经度线和一条约北纬46.5°左右的纬线,图中上部和下部红色的纬度圈则是北半球的北极圈和北回归线,这张图为了表现以中华帝国为中心的亚洲版图,整个布局都“北上”了。

根据地图中北纬35°线的位置看,朝鲜半岛和日本南部的纬度还是相对准确的,“Cangoxima”应是日本南部城市鹿儿岛,今日英语拼写 Kagoshima同图中拼写发音基本一致,同朝鲜半岛隔海相望的对马海峡今日英文拼写为Tsushima,图中标示为“XIMA”。其实在大航海时代,六分仪的应用及对天体的熟练观察,定位纬度已经相对的容易和精确了,但是经度的定位一直是一个难以突破的技术瓶颈,是十七十八世纪最棘手的科学难题之一,两百多年的时间里,整个欧洲的科学界,从伽利略到牛顿,都试图从天空的星体中寻找解决方案,而约翰·哈里森却独树一帜的提出了用机械方法的解决方案--完美计时功能的“航海钟”就是解决这个难题的一项伟大发明。所以,我们也只能原谅此十六世纪末的中华帝国地图,它已经跨越了东经160度线,比它在地球上的实际位置向东推进了四千多公里。

根据地图中北纬35°线的位置看,朝鲜半岛和日本南部的纬度还是相对准确的,“Cangoxima”应是日本南部城市鹿儿岛,今日英语拼写 Kagoshima同图中拼写发音基本一致,同朝鲜半岛隔海相望的对马海峡今日英文拼写为Tsushima,图中标示为“XIMA”。其实在大航海时代,六分仪的应用及对天体的熟练观察,定位纬度已经相对的容易和精确了,但是经度的定位一直是一个难以突破的技术瓶颈,是十七十八世纪最棘手的科学难题之一,两百多年的时间里,整个欧洲的科学界,从伽利略到牛顿,都试图从天空的星体中寻找解决方案,而约翰·哈里森却独树一帜的提出了用机械方法的解决方案--完美计时功能的“航海钟”就是解决这个难题的一项伟大发明。所以,我们也只能原谅此十六世纪末的中华帝国地图,它已经跨越了东经160度线,比它在地球上的实际位置向东推进了四千多公里。

之所以挑选这两个地点-北京和杭州,是因为那本在西方最早介绍中国的《马可·波罗游记》。马可·波罗1299年完成了他的游记,在1324年逝世前,已被翻译成多种欧洲文字,广为流传,在那本游记之中,马可波罗着墨最多的就是Cambalu(北京)和Quinsay(杭州),这也是那个年代西方对中国了解的主要信息来源,马可波罗游记中关于东方的地名也都被欧洲许多文献继承了下来。据考,"汗八里"(北京城)的词源Khanbaliq来自突厥语,意为"大汗之居处",马可波罗“到访”中国的年代,北京城正作为蒙古元朝的大都,可是到了本图刊印的年代,北京城已是大明王朝的紫禁城了。德·佐德的地理参照系和时间参照系在此都出了点问题。

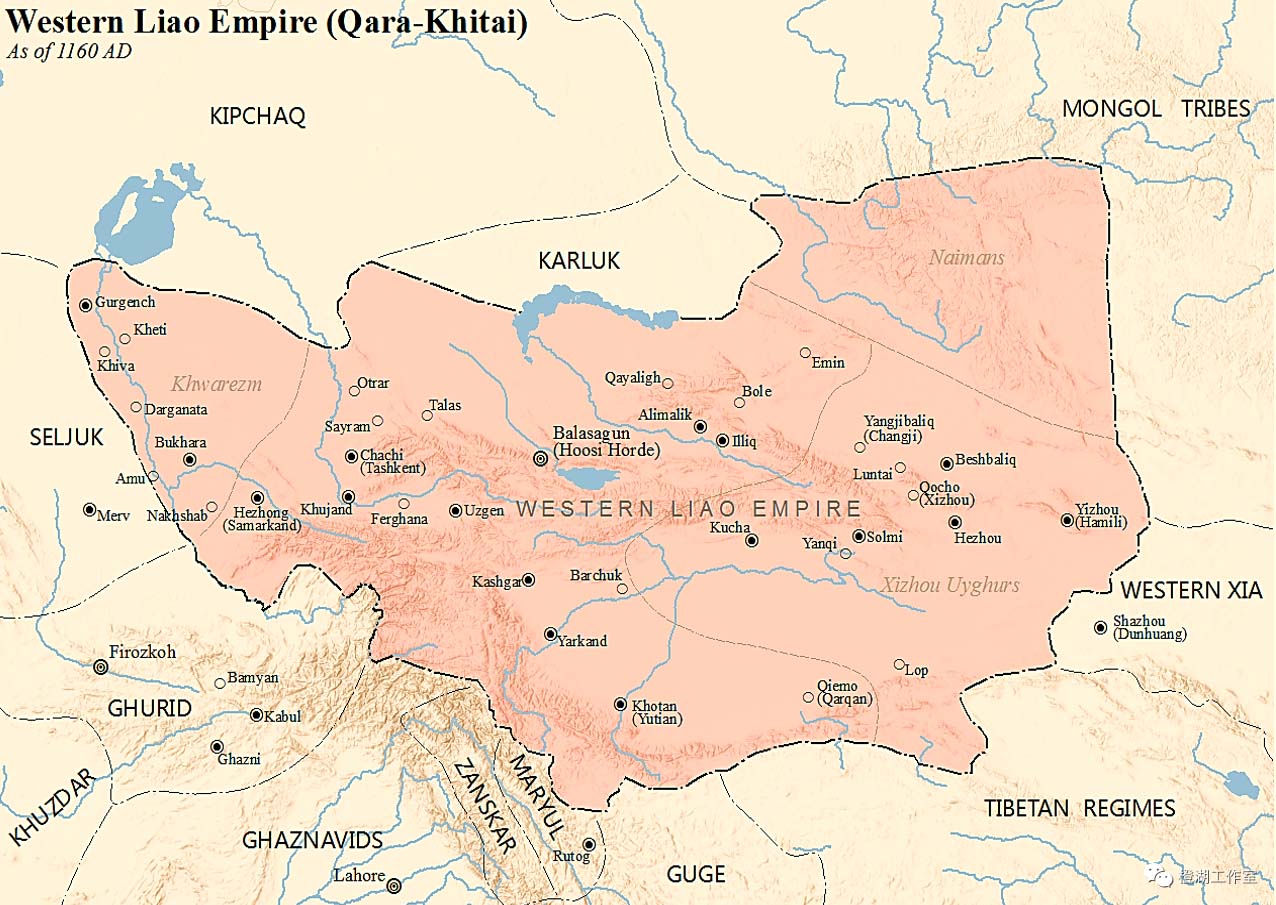

如果再把目光转向此图的左上部分,可以见到花体字Kara Kithay字样,也拼写做Kara-Khitai,或Qara Khitai,写到这,很多读者估计已经根据读音揣测出来,这应该是1124年-1218年契丹族建国在天山南北的“西辽”,史称“哈喇契丹”,时间上对应的是南宋时期,后来也是被崛起的草原蒙古灭亡掉了,变成了察合台汗国。此图刊印的大明王朝时期,天山以南的这一片广大地区已经是东察合台汗国分化出来的叶尔羌王朝(今喀什、叶城为中心的南疆广大区域),耶律契丹早已经被逐出这片土地。对于一幅十六世纪末期的“地图”来说,这已经不仅仅属于空间的误差,而是三百多年的时间“延滞”了,从这个局部来说,德佐德把一幅“当代”的世界地图画成了三百年前的“历史地图”了。

如果再把目光转向此图的左上部分,可以见到花体字Kara Kithay字样,也拼写做Kara-Khitai,或Qara Khitai,写到这,很多读者估计已经根据读音揣测出来,这应该是1124年-1218年契丹族建国在天山南北的“西辽”,史称“哈喇契丹”,时间上对应的是南宋时期,后来也是被崛起的草原蒙古灭亡掉了,变成了察合台汗国。此图刊印的大明王朝时期,天山以南的这一片广大地区已经是东察合台汗国分化出来的叶尔羌王朝(今喀什、叶城为中心的南疆广大区域),耶律契丹早已经被逐出这片土地。对于一幅十六世纪末期的“地图”来说,这已经不仅仅属于空间的误差,而是三百多年的时间“延滞”了,从这个局部来说,德佐德把一幅“当代”的世界地图画成了三百年前的“历史地图”了。

如果说此图的这个局部还基本反映了对马海峡两岸相对准确的地理位置关系的话,那接下来我们挑选的两个代表性地标可能就有较大的“谬误了”,一个是“Quinsay”,指称的是杭州,一个是“Cambalu”,指称的是北京。钱塘江水系注入杭州湾的位置在此图中已经跑到了朝鲜半岛的北边,高达北纬40°左右,Cambalu北京的位置更是标注到了高达北纬60度左右。《世界的镜像》第二版出版于1593年,那是大明王朝的末年,万历二十一年,北京城彼时早已是大明王朝的紫禁城,此图却将其画在了长城以北、中华王国的疆域之外,虽说如此,但是Cambalu北京的位置又在一定程度上反应了所处的华北区域永定河水系。这些彼此矛盾的地理信息,也反映着那个时代甄别和处理来自不同渠道的地理信息,包括这些信息在时间上的及时性和空间上的彼此关联性,对制图师的功力是个极大的考验。

在这张地图的周边,装饰着华丽的图文字带、文本框和四个角落的小插图。这些插图小品也是最早的欧洲人对中国生活的描述或者想象之一:左上角的画面应该是用鸬鹚捕鱼,右上角的画面是沿海、沿江人民常见的船屋生活方式,但对于欧洲人来说,这些却都是值得节选和强调的东方生活的瞬间。在左下角,一名三头男子正在被两名男子崇拜着,在右下角, 一辆帆船车沿着一条道路由风力驱动着,仿佛能听到它一路奔走发出吱吱作响的声音, 只是这两个画面,对于今日的中国人来说也有些陌生,不知它是当时真实的生活节选还是欧洲人的道听途说。总之,这些插画、文字、连同主图中的各种地理信息,最早为欧洲人提供了关于中国及亚洲深处生活的一瞥。

据香港大学图书馆介绍,这也是欧洲第一张显示了朝鲜半岛和佩切利湾(Gulf of Pecheli,即渤海)形状的地图--朝鲜半岛的形状第一次在欧洲印刷的地图上“显现”出来。其实在十六世纪晚期之前,欧洲不管是对中国,还是对整个东北亚的关注和了解,都是非常有限和贫乏的。如果我把朝鲜半岛在此图中的位置指给您看,估计您一定会大跌眼镜,别说是朝鲜半岛了,如果不说明图中黄色色调区域代表的是大明王朝的中国版图的话,没有人能看出来这是中国的海岸线轮廓,它同现代人早已熟悉的中国地图形状是如此的大相径庭。

据香港大学图书馆介绍,这也是欧洲第一张显示了朝鲜半岛和佩切利湾(Gulf of Pecheli,即渤海)形状的地图--朝鲜半岛的形状第一次在欧洲印刷的地图上“显现”出来。其实在十六世纪晚期之前,欧洲不管是对中国,还是对整个东北亚的关注和了解,都是非常有限和贫乏的。如果我把朝鲜半岛在此图中的位置指给您看,估计您一定会大跌眼镜,别说是朝鲜半岛了,如果不说明图中黄色色调区域代表的是大明王朝的中国版图的话,没有人能看出来这是中国的海岸线轮廓,它同现代人早已熟悉的中国地图形状是如此的大相径庭。

1593年版《世界的镜像》中的《中华王国》(《China Regnum》)

*WorldCat是一个联合目录,其中列出了170个国家和地区的72,000个图书馆的馆藏,这些图书馆参与了在线计算机图书馆中心(OCLC)的全球合作。

朝鲜半岛、佩切利湾和对马海峡

1582年 明时期全图

“Cambalu”,指称的是北京

花体字Kara Kithay史称“哈喇契丹”

WESTERN LIAO EMPIRE 西辽疆域图

但是另一方面,在中国之外,这张地图又对印度北部地区做了很好的处理, 包括对复杂且仍然相当鲜为人知的恒河及其支流的早期和相对详细的描述,在中国和印度边境,那片高大绵长的喜马拉雅山脉也在此图中表现的恰如其分。

德·佐德承认,制作此图期间使用了胡安·冈萨雷斯·德·门多萨(Juan Gonzalez de Mendoza,1545-1618,西班牙作家,西方最早研究中国的历史学家之一)和乔瓦尼·皮埃特罗·德·马菲(Giovanni Pietro Maffei 1533-1603,意大利耶稣会教士、作家)等人的地图信息作来源,但这两位的地理信息又是来源自哪里呢?毕竟,在那个年代,即便是皇家赞助的制图师也没有能力亲自游历全球搞实地测绘。这张地图上还出现了“Nanquin”的字眼,按照中国学者的考据,就是“南京”在明代官话或方言中读音的转写,只是中国学者考据的并非这个《世界的镜像》,而是那本《寰宇大观》。1584年,再版的《寰宇大观》中加入了一张由葡萄牙人巴尔布达绘制的中国地图,大明的首都和陪都“南京Nanquin”才第一次出现在欧洲人的地图中,“它是欧洲传世地图中首幅以中国整体作为描绘的主题,也是最先标出明朝全部15个省级政区(两京十三藩)地名者,成为之后数十年内诸多欧版中国地图的蓝本,影响甚为深广”。德佐德的《中华王国》,是不是也“借鉴”了他的竞争者《寰宇大观》中的地理信息呢?

让我们“胆大心细”地推测一下:一定程度上来说,这是德·佐德父子根据形形色色的欧洲探险家、商人、耶稣会士、历史学者等的“道听途说”而“东拼西凑”出来的关于中国的地图,充满了许多并不存在于同一个时空中的地理信息,但是这些地理信息的“谬误”和时间上的“延滞”,却恰恰为我们考据东西方在那几个世纪中的时空交流,提供了更多的宝贵线索,那些潜藏在山川河流中的“蛛丝马迹”,为我们提供了许多“按图索骥”的乐趣,比如图中的“COCHIN CHINA”,即“交趾支那”,这是18世纪末期法国殖民地的越南的流行称谓,可是在这张十六世纪的地图上就体现了出来,这段历史的变迁是如何发生的呢?又比如图中的“Focchieu”、“Canton”,作为一个中国人,不难猜出这应该表现的是“福州(府)”、“广东”,那个珠江口刻画的也非常详细和远超画面比例,是因为反映了它对中国的商业重要性吗?是因为沿海地区最早的对外交往才让他们的地理信息被了解和刻画的更详细吗?

德·佐德承认,制作此图期间使用了胡安·冈萨雷斯·德·门多萨(Juan Gonzalez de Mendoza,1545-1618,西班牙作家,西方最早研究中国的历史学家之一)和乔瓦尼·皮埃特罗·德·马菲(Giovanni Pietro Maffei 1533-1603,意大利耶稣会教士、作家)等人的地图信息作来源,但这两位的地理信息又是来源自哪里呢?毕竟,在那个年代,即便是皇家赞助的制图师也没有能力亲自游历全球搞实地测绘。这张地图上还出现了“Nanquin”的字眼,按照中国学者的考据,就是“南京”在明代官话或方言中读音的转写,只是中国学者考据的并非这个《世界的镜像》,而是那本《寰宇大观》。1584年,再版的《寰宇大观》中加入了一张由葡萄牙人巴尔布达绘制的中国地图,大明的首都和陪都“南京Nanquin”才第一次出现在欧洲人的地图中,“它是欧洲传世地图中首幅以中国整体作为描绘的主题,也是最先标出明朝全部15个省级政区(两京十三藩)地名者,成为之后数十年内诸多欧版中国地图的蓝本,影响甚为深广”。德佐德的《中华王国》,是不是也“借鉴”了他的竞争者《寰宇大观》中的地理信息呢?

让我们“胆大心细”地推测一下:一定程度上来说,这是德·佐德父子根据形形色色的欧洲探险家、商人、耶稣会士、历史学者等的“道听途说”而“东拼西凑”出来的关于中国的地图,充满了许多并不存在于同一个时空中的地理信息,但是这些地理信息的“谬误”和时间上的“延滞”,却恰恰为我们考据东西方在那几个世纪中的时空交流,提供了更多的宝贵线索,那些潜藏在山川河流中的“蛛丝马迹”,为我们提供了许多“按图索骥”的乐趣,比如图中的“COCHIN CHINA”,即“交趾支那”,这是18世纪末期法国殖民地的越南的流行称谓,可是在这张十六世纪的地图上就体现了出来,这段历史的变迁是如何发生的呢?又比如图中的“Focchieu”、“Canton”,作为一个中国人,不难猜出这应该表现的是“福州(府)”、“广东”,那个珠江口刻画的也非常详细和远超画面比例,是因为反映了它对中国的商业重要性吗?是因为沿海地区最早的对外交往才让他们的地理信息被了解和刻画的更详细吗?

“COCHIN CHINA”、“Focchieu”、“Canton”

《旧唐书·魏徵传》中记载着中国人所熟知的句子:“夫以铜为镜,可以正衣冠,以史为镜,可以知兴替。”《世界的镜像》,仿佛刻画的正是历史的身影,对于一个中国人来说,在这张古老地图上寻找的恐怕早已不是数百年前的“中国”本身,而是自己在欧洲历史这面镜子中照出了什么样的“镜像”。古图考据的乐趣,或许莫过如此吧!

(完)

本文为 橙湖工作室 原创作品,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

(完)

本文为 橙湖工作室 原创作品,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。